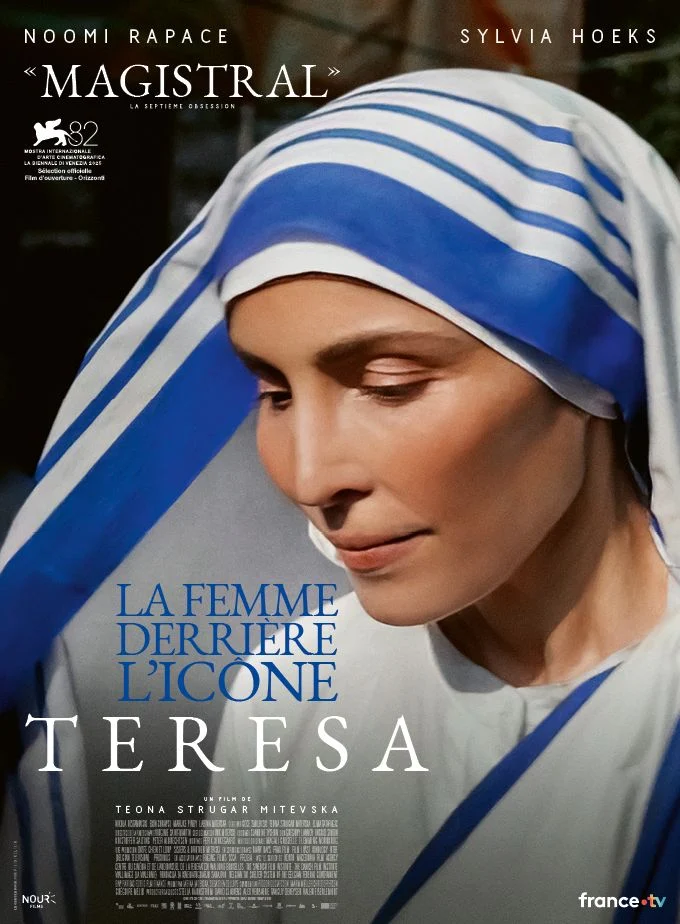

TERESA - Teona Strugar Mitevska

© TERESA - Teona Strugar Mitevska

Mal de mère

Faux biopic de la religieuse la plus connue au monde, Teresa la suit sur sept jours de dilemmes intérieurs, alors que l’une des sœurs de son couvent lui demande de l’aide pour avorter. Sans être totalement réussi, le film offre un point de vue inédit et radical sur une figure sanctifiée.

Dès la toute première image de Teresa, la réalisatrice Teona Strugar Mitevska – qui partage avec son sujet une ville de naissance, Skopje, capitale de la Macédoine – annonce la couleur : un plan serré, en légère contre-plongée, sur une nonne aux yeux humides dont le voile s’échappe, le tout nimbé d’une lumière bleutée et drapé dans du hard rock. Oubliez la petite mère des pauvres, vieille dame ridée au chevet d’une population indienne dans la plus grande misère, ce film n’est pas un biopic classique de Mère Teresa. Au contraire, il s’agit d’un mélange de fiction et de fictionnalisation du réel, destiné à jeter une certaine lumière, et donc affirmer un point de vue, sur la personne qu’elle fut.

Qui est-elle donc en 1948, à 38 ans, lorsqu’elle n’a pas encore revêtu le sari blanc à liseré bleu qui deviendra son uniforme ? La mère supérieure d’un couvent de Calcutta, qui n’attend qu’une chose : que le Vatican lui donne la permission de partir fonder son propre ordre (les Missionnaires de la Charité) pour s’occuper des indigents autant qu’elle le souhaite. Mère Teresa a déjà choisi Sœur Agnieszka pour lui succéder, lorsque celle-ci lui annonce qu’elle est enceinte et lui demande son aide pour avorter. Un épisode né de la pure imagination de Teona Strugar Mitevska, qui plonge la religieuse dans un tourbillon de doutes pendant sept jours.

© Entre Chien et Loup

L’objectif de la réalisatrice est double. D’abord, faire entrer en résonance les discours sur l’IVG d’hier dans un couvent de Calcutta avec ceux d’aujourd’hui en Amérique pour constater que, si l’Église n’a pas bougé d’un iota entretemps, la parole scientifique – incarnée dans le long-métrage par un personnage de médecin – a quant à elle perdu du terrain. Mais Teresa est moins un film sur l’avortement que sur le doute. Doute qui a habité la sainte toute sa vie, qui la grignote, la fait vaciller, et lui permet d’apparaître dans toute sa complexité. Incarnée par une Noomi Rapace d’une intensité folle – preuve, s’il en était encore besoin, que les bonnes actrices n’ont pas besoin de ressembler physiquement à celles qu’elles incarnent – Mère Teresa devient une femme aussi dure qu’engagée, loin de l’image d’Épinal diffusée par le Vatican. Teona Strugar Mitevska n’en fait pas une sainte mais une ambitieuse tout à la fois désireuse de l’être et suffisamment lucide pour se demander si son altruisme n’est pas une autre forme d’égoïsme.

La cinéaste interroge ce hiatus en permanence via sa mise en scène et sa direction artistique. Entre une lumière bleue froide et métallique, qui vient à rebours des clichés d’un film censé se dérouler en Inde – la plupart des scènes ont d’ailleurs été tournées en Belgique – et des décadrages permanents mais subtils de sa protagoniste, tout interroge frontalement à la fois les carcans ecclésiastiques et l’image de Mère Teresa. Sûrement le film aurait-il gagné à être aussi radical dans le fond que dans la forme. En l’absence d’adéquation, le premier s’affadit, la seconde flirte avec la posture. Mais on pourra reconnaître à Teona Strugar Mitevska un refus catégorique du biopic classique qui se révèle passionnant.

MARGAUX BARALON

Teresa

Réalisé par Teona Strugar Mitevska

Avec Noomi Rapace, Sylvia Hoeks, Nikola Ristanovski

Ce film est présenté au Geneva International Film Festival

Calcutta, 1948. Mère Teresa s’apprête à quitter le couvent pour fonder l’ordre des Missionnaires de la Charité. En sept jours décisifs, entre foi, compassion et doute, elle forge la décision qui marquera à jamais son destin - et celui de milliers de vies.

En salles le 3 décembre 2025.