RENCONTRE AVEC AVEC DOMINIQUE CABRERA - « Pour moi, c'est plus facile de faire des photos que de filmer »

© Ad Libitum

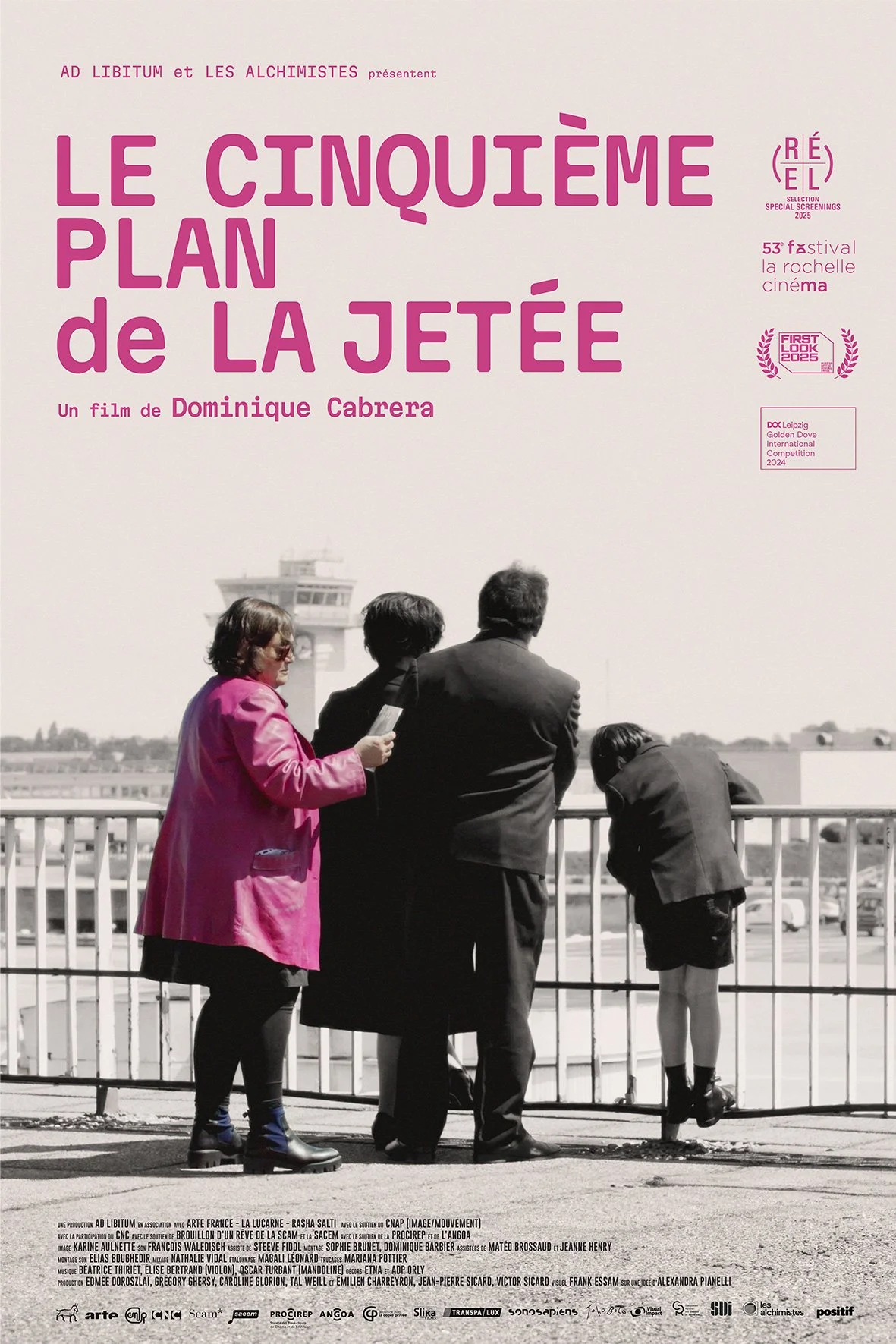

Avec son nouveau documentaire, Le Cinquième Plan de La Jetée, Dominique Cabrera se jette passionnément dans une enquête familiale et cinéphilique dans laquelle se mêlent les thématiques phares de la cinéaste. Une plongée intime et magique à travers le chef-d’œuvre de Chris Marker ! Rencontre avec la réalisatrice.

La première phrase de La Jetée de Chris Marker est « Ceci est l’histoire d’un homme marqué par une image d’enfance ». Votre film inverse le rapport à la mémoire et à l’image, puisque, à travers cette photographie, votre cousin se fait personnage redécouvrant une image d’enfance qui lui était inconnue. C’est plutôt troublant…

Oui, totalement, cela m'a frappée aussi. J’ai essayé de monter le film pour que cela saute à l'esprit des spectateurs. L'image de La Jetée dans laquelle mon cousin se reconnaît nous reconnecte à notre enfance. Et c'est d'ailleurs pour cela que je me suis à ce point passionnée pour cette histoire. Si mon cousin ou ses parents s’étaient reconnus dans un autre film, je ne me serais pas forcément lancée dans ce projet. Là, il y avait un nœud extraordinaire ! Marker avait photographié un homme, une femme et un petit garçon à l'aéroport d'Orly en 1962 et c'est l'endroit où nous sommes arrivés en France. Pour moi, c’est un lieu fondateur et inscrit dans un film, La Jetée, qui raconte un paradoxe temporel, et réalisé par un cinéaste que j’admire. Cela m'a complètement happée.

Quand vous voyez La Jetée pour la première fois plus jeune, êtes-vous consciente de ce rapport à Orly et à ce moment précis de votre arrivée en France ?

Étudiante, quand je regardais La Jetée, j'avais une impression bizarre que je n'avais pas analysée, celle d'un film spécial pour moi. Je pensais que c'était parce que Chris Marker est un grand cinéaste, pas que c’était l'année de notre arrivée en France à Orly. Quand on débarque avec mes parents, rapatriés d’Algérie, on visite Paris, et les lieux qui sont dans La Jetée étaient comme des lieux de ma mémoire d'enfant. Et puis, Marker photographie des enfants dans ces lieux… Mais je n’avais pas cherché à comprendre cette impression. Lorsque mon cousin a publié ce message sur Facebook, j'ai regardé l'année de réalisation de La Jetée, que je ne connaissais pas vraiment. Quand j’ai vu 1962 et envisagé la possibilité que ce soit ma famille, j’ai commencé à faire cette enquête par curiosité.

À quel moment vous dites-vous qu’un film va naître de cette enquête ?

C'est difficile. Peut-être quand j'ai eu un message de Pierre Lhomme qui était chef opérateur du Joli Mai. Comme Chris Marker a réalisé Le Joli Mai cette même année 1962, j'ai pensé que Pierre Lhomme savait quelque chose. Il était encore en vie à ce moment-là. Par téléphone, il me confirme que Marker a photographié La Jetée tout au long de l’année 1962 et qu’il était venu lui montrer des photos quand il était à l’hôpital. La voix de Pierre Lhomme m’a connectée au cinéma.

C’est peut-être là que j'ai commencé à penser que ça pourrait être un film. C’est difficile à savoir. J'ai cherché dans tous les sens avec mes assistants, à la fois du côté de Chris Marker et de notre famille. J’ai commencé à écrire ce que je trouvais, et je voyais bien que c’était sans fin. On trouvait des tas de coïncidences. Par exemple, je ne l'ai pas mis dans le film, mais mon ami Denis Gheerbrant a acheté l'appartement de l'assassin de La Jetée. Donc j'ai été sur sa terrasse et j'ai vu que Marker avait photographié des plans sur la terrasse de Denis. C’était extraordinaire de voir ces coïncidences se matérialiser comme si ce film me parlait personnellement.

Et puis, il y a eu ce moment complètement fou pendant le tournage, où je me suis rendu compte que l’acteur Davos Hanich, qui est l'adulte que pourrait avoir été mon cousin photographié par Marker, était né à Saint-Denis-du-Sig, le village de toute ma famille. Jamais je n'aurais imaginé qu'il était né en Algérie, et en plus dans ce village-là ! Il y avait comme une proximité très forte. Quand je filme ma mère, elle dit connaître la famille Hanich. À sa manière, Marker était médium. Dans ses films, il suscitait des échos politiques entre une histoire intime et une histoire du monde. Il l'a fait dans beaucoup de films, mais là, c’est vrai, j'ai eu l'impression d'une correspondance personnelle.

Et puis, maintenant que j'ai commencé à montrer le film et que j'ai pris un peu de recul, je pense que si on cherche des liens entre vous et moi, on en trouve. On peut trouver des liens entre tous les humains. C’est ce qui fait que les spectateurs sont touchés par le film. Ils se mettent à se raconter qu’eux aussi auraient pu, peut-être, être dans cette image-là ou dans une autre. Et ensuite, il y a le pouvoir extraordinaire du cinéma. Le cinéma est un sauveur, voire un sauveteur. Des images de personnes mortes nous parlent aujourd'hui à nous vivants. C'est pour cela que nous sommes tellement touchés par une image de cinéma.

Quand mon cousin voit ça, il voit ses parents et lui vivant, et ça le bouleverse, et moi aussi… Cela nous met en mouvement, nous les vivants, de voir l'image de personnes qui ne sont plus. Aucun autre art que le cinéma n'a ce pouvoir.

C'est le pouvoir d'enregistrer les futurs morts et de les garder en vie par la vidéo. Il y a cette image très forte, d’ailleurs, de votre mère qui voit votre père que vous avez filmé dans un film précédent… Le Cinquième plan de La Jetée rappelle à notre mémoire les morts…

Pour arriver à dater La Jetée, je demande à ma mère si elle se souvient de la période à laquelle nous sommes arrivés en France. Elle ne s’en souvient pas, mais j'ai filmé mon père disant que nous sommes arrivés en France entre Pâques et les Rameaux. Je lui montre cette image, et ce que voit ma mère, c'est son époux vivant, grâce au cinéma, ce qui fait écho à la réalisation de La Jetée. Dans le film, composé uniquement de photographies, il y a une image animée dans laquelle Hélène Châtelain ouvre les yeux. Nous sommes bouleversés de la voir bouger, et ma mère dit : « Oh, ça me bouleverse tellement de le voir bouger ». C'est tellement extraordinaire. Je pense que ma mère est médium, elle aussi.

© Ad Libitum

Aborder votre film par ce prisme intime et familial rend-il moins intimidant le geste de s’attaquer à La Jetée, ce chef-d’œuvre mille fois commenté, analysé, repris, etc. ?

C'était très intimidant. Ce film a inspiré énormément de cinéastes et d'artistes. C’est une œuvre qui a quelque chose de très mystérieux, comme une boucle temporelle. Je me demandais comment j'allais faire pour mélanger mes images avec celle de La Jetée. Et j'ai pensé à un film que Marker avait réalisé, un court-métrage qui s'appelle 2084, au moment où je le connaissais. En 1984, la CFDT commande à Marker un film pour le centenaire du syndicalisme, et il a l'idée de tourner dans une salle de montage, c'est-à-dire dans le noir, en convoquant des tas d'images différentes dont des images de personnes qui étaient autour de nous à ce moment-là, et qu’il utilise comme témoins. Cela m'a donné l'idée de faire la même chose, de filmer des témoignages dans un espace noir comme une salle de montage ou une salle de projection. J’ai trouvé le lieu ici, à Montreuil, dans une association qui travaille avec le cinéma numérique. Je voulais faire un film où grâce au noir de la salle de montage, je puisse convoquer des images, et où j'allais pouvoir filmer les protagonistes contemporains avec une image presque monochrome, comme le noir et blanc de La Jetée. Cela m'a permis de pouvoir sans honte, et sans trop de difficulté, mêler les images du film avec celles de mes témoins d'aujourd'hui. Mais c'était difficile de mêler les images de Marker, souveraines et pleines, avec les images que je pouvais essayer de faire. C’était comme les images du rêve, cette pénombre nous aide peut-être à être dans le rêve et à créer une ambiance qui fait que l'on peut passer d'une époque à l'autre. C’était mon pari.

Votre famille et les autres intervenants se sont-ils prêtés facilement au jeu de l’enquête ?

Ce fut une heureuse surprise, parce que j'ai fait des films autobiographiques où, à chaque fois, j'allais chez eux. C’était tout un travail. Là, je leur ai demandé de venir dans le studio que j'avais constitué à l’Etna. Ils ont été très coopératifs, peut-être grâce à la légèreté du projet et du point de départ, c’est-à-dire le fait que mon cousin se reconnaisse dans le film. Ils ont tous été avec moi dans cette histoire.

Quand voyez-vous des thématiques se dessiner et créer le fil narratif de votre film ?

Progressivement en le faisant, puis surtout au montage. Ce fut long et difficile. J’ai été aidée par deux monteuses, Dominique Barbier et Sophie Brunet, et elles ont tout tissé. Thierry Garrel a écrit une très belle phrase à propos du travail de Sophie Brunet : « Les doigts de fée de Sophie tournent avec grâce les pages du rêve ». Mais cette grâce ne s’est pas trouvée d’un seul coup (rires). En plus, je fais beaucoup de digressions dans le film à cause des associations d'idées et d'images, et parce que Marker fait lui aussi des digressions dans ses films. Il fallait faire en sorte que ces digressions se rattachent à nos thématiques.

D’ailleurs, on retrouve toutes les thématiques qui constituent vos films, que ce soit la famille, l’identité, le temps, la mort… Vous en êtes-vous rendu compte rapidement ou est-ce encore un miracle ?

C'est un miracle qui demande du travail, mais c'est aussi un miracle, bien sûr ! J’étais obligée de convoquer ma famille à cause du sujet. J’avais l'impression que Chris Marker était là-haut et qu'il essayait de m’aider. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu très peur qu'il ne soit pas content que je fasse ce film. Puis à un moment, j'ai pensé qu'il était là, parce qu'il y avait tellement de coïncidences. Alain Resnais disait de Marker qu’il était comme un extraterrestre. Il était grand, impressionnant, lunaire et complètement dédié à son art, donc un peu à part. Il pourrait ne pas être tout à fait disparu et être là, parfois. Par exemple, à un moment, je sors de chez moi et je vois que l'artiste M. Chat avait collé dans ma rue des images du chat de Marker. J’avais l’impression que Marker s’adressait à moi. J’y ai pensé.

Pensez-vous que, en tant que cinéaste, il est important de suivre ses intuitions ?

J'ai pu suivre mes intuitions en faisant ce film mais aussi grâce à La Lucarne qui me produisait. Donc avec peu d'argent, mais beaucoup de liberté et d'intelligence de Rasha Salti. J’ai pu aller loin dans ce labyrinthe et évidemment avec le risque de me perdre qui m'a frôlée plusieurs fois. On peut se perdre dans la forêt des intuitions.

Et avez-vous toujours été sensible aux coïncidences ?

Pas à ce point, mais on aime tous voir des coïncidences, car on aime chercher du sens dans le chaos. Je pense que nous sommes ballottés entre une impression de désordre, de chaos, de violence du monde et des liens et des coïncidences. On cherche des coïncidences quand on tombe amoureux par exemple, quand on se dit que l’on s'est rencontrés tel jour alors que nous n’aurions pas dû être là. Il n'y a pas que moi qui cherche des coïncidences, ni qui les vois. J'adore faire des photos quand je prends un café le matin et il y a des tas de coïncidences entre celles que je provoque et celles qui viennent du monde autour de moi. Il y a un rapport entre le monde et nous. Un poème de Baudelaire dit : « La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles ». Ces confuses paroles, on va aller les chercher mais elles sont là et l’invisible a du sens. Je me reproche souvent de ne pas le chercher suffisamment, de ne pas être à l'écoute. Les grands artistes arrivent à capter ces échos entre le monde et nous et entre tous les êtres humains. Et les spectateurs le voient et le ressentent. C’est beau quand je montre le film.

Peut-on parler de la découverte de l’ombre de Chris Marker dans une des photographies de La Jetée ?

Je pense qu'il a fait exprès parce qu’il scrutait ses propres images. Il s’est inscrit discrètement dans La Jetée. On voit son reflet dans une vitre qu'il photographie. C'est très touchant, c'est un peu comme si on touchait la main du cinéaste. Il y a un autre écho à un autre cinéaste. Au début du Joli Mai, que j'essaie d'analyser dans le film, on voit Hélène Châtelain, l’amour de Marker, sur un toit au-dessus de Paris, puis on entend des voix comme si elles montaient des toits de Paris. Quand Wim Wenders fait Les Ailes du désir, il reprend cette figure en l'amplifiant. On voit les deux anges au-dessus de Berlin puis on entend des voix monter des toits. Est-ce conscient ou inconscient ? Sentir la main des autres cinéastes m’émeut énormément. Marker aussi a fait cela. Il a fait deux films extraordinaires, l’un sur Kurosawa, l’autre sur Tarkovski, dans lesquels il regarde avec amour et ardeur dans l'œuvre d'autres cinéastes. C'est cela qui m'a tellement emportée, je devais plonger dans l'œuvre de Marker donc être dans une forme d'intimité très forte que je n'aurais pas pu avoir si je n'avais pas été à ce point dans le travail de faire un film.

© Ad Libitum

Il y a aussi une portée plus historique et politique. L’enquête vous conduit à aborder de nouveau l’exode d’Algérie déjà présent dans vos fictions et documentaires…

J'étais obligée, puisque c'était 1962, donc l’année où on arrive en France. Puis, je m’aperçois que la dernière compagne de Marker, Catherine Belkhodja, est d'origine algérienne. Sa famille retourne en Algérie quand on s'en va. Cela me permet de faire exister dans le film à la fois le chagrin de ma famille, de la perte de leur pays, et en même temps l'indépendance algérienne, soit la tristesse et la joie de deux entités qui sont adversaires à ce moment-là. C'est une espèce de mission de faire exister le chagrin de mes parents et le mouvement de soulèvement de l'indépendance que je soutiens. Avec les images de Marker, j'ai tenté de faire cela.

Combien de temps vous a-t-il fallu pour réaliser ce film ?

Pas mal de temps ! L’exposition Marker a lieu en 2018 à la Cinémathèque et j’ai terminé le film l'année dernière en 2024. Nous avons mis du temps à le financer, puis du temps à le monter. Nous étions moins d'une dizaine pour fabriquer ce film, c’était aussi un des enseignements de Marker. Il le dit à propos de La Jetée : il a fait ce film avec un jour de caméra, et puis un appareil photo, et ses amis. C'était peut-être le plus précieux. Et avec son intelligence et son génie, évidemment !

Auriez-vous aimé ou aimeriez-vous faire un film comme La Jetée composé quasi uniquement de photographies ?

Je me suis demandé si je n’allais pas le faire pour ce film-là, mais je crois que mon goût pour les gens est plus fort que le goût de la forme, donc j'ai choisi de les filmer. Mais je fais beaucoup de photographies, et je viens d’une famille de photographes. Je ne crois pas que je pourrais faire un film comme La Jetée parce que c’est impossible, mais oui, je pense souvent que je pourrais faire un film de photographies. J’essaierai peut-être.

Avez-vous eu votre premier appareil photo entre les mains quand vous étiez enfant ?

Mon père avait un petit magasin de photos, il faisait des photos d'identité. Et ils louaient des films, des bobines 8 mm et des projecteurs. Nous regardions très tôt des films de Charlot donc j’ai plutôt eu la chance de voir des films rapidement. Mon père faisait aussi beaucoup de photographies, alors oui, j'utilisais un peu son appareil photo, puis j'en ai eu un. Faire des photos me reconnecte au monde.

Plus que de filmer ?

Pour moi, il est plus facile de faire des photos que de filmer. C’est plus naturel. Il y a un effort quand on filme, le rapport à l'autre est différent. La photographie est plutôt dans la pulsion. Enfin, je trouve que les photographies sont plus spontanées. Je les visualise tout le temps. Filmer est un autre travail.

Et vous, vous ne vous effacez pas comme Chris Marker…

J'ai voulu faire des films. Disons que j'ai été vraiment marquée par la littérature comme Colette, Virginia Woolf, et même Proust, qui part de sensations quasiment physiques. Et donc, quand j'ai essayé de faire du cinéma, c'était là où j'étais peut-être le plus à l’aise. J'ai essayé de faire cela, mais c'est très intime. Et je ne crois pas qu'on le décide, ni Marker, ni moi, c'est comme ça.

Quel film a eu un impact sur votre éveil féministe ?

Celle qui me vient à l'esprit, c'est Kira Mouratova, mais c'est surtout le fait qu'il y ait des femmes cinéastes quand je commence à vouloir faire des films et à comprendre que je pourrais peut-être en faire. À ce moment-là, il y avait Agnès Varda, et j’avais été inspirée par une photographie où on la voyait avec sa chef opératrice Nurith Aviv, avec une caméra. Cette image disait : c'est possible, tu peux le faire. Après, ce n'est pas évident, et même aujourd'hui le fait de savoir que des femmes cinéastes existaient et de voir leur films ne l’est toujours pas. Il y avait Delphine Seyrig aussi, qui avait réalisé une vidéo d'affirmation féministe, Sois belle et tais-toi. Je les ai vus parce qu'à l'époque il y avait des ciné-clubs on y projetait des films militants. Paradoxalement, il y a eu moins de films militants projetés dans les ciné-clubs quand la gauche est arrivée au pouvoir en 1981. Pendant mes études, à la fin des années 1970, je voyais des films progressistes. Les mouvements féministes ne sont revenus que très récemment. Pendant plusieurs années, on ne pouvait plus dire que l’on était féministe. Enfin, j’essayais de continuer à le dire, mais heureusement, grâce aux jeunes femmes d'aujourd'hui, on l’affirme de nouveau. Pour revenir à la question, Agnès Varda, Marta Meszaros, Kira Mouratova, etc., les femmes qui faisaient des films à ce moment-là, et le festival des films de femmes de Créteil, qui existait déjà, ont été très importants dans mon affirmation féministe. Ça compte beaucoup de ne pas être seul. En ce moment avec Trump, je regarde beaucoup de vidéos de progressistes américains. L’un d’eux a dit que la peur est contagieuse, mais le courage aussi. Quand quelqu’un a le courage de dire quelque chose, cela peut avoir un effet contagieux, cela nous aide à être courageux. Ce n’est simple pour personne d’être courageux, même pas pour moi.

Propos recueillis par Diane Lestage

Le Cinquième Plan de la Jetée

Réalisé par Dominique Cabrera

Avec Data Chachua, Malkhaz Abuladze, Ia Sukhitashvili

Le cousin de la réalisatrice, Jean-Henri, se reconnaît dans La Jetée de Chris Marker. Il est là de dos, avec ses parents sur la terrasse d’Orly dans le cinquième plan du film. Aucun doute, il reconnaît ses oreilles décollées. Et si c'est lui, il est le héros du film, enfant... Dominique Cabrera est immédiatement happée par cette enquête intime et historique ; quelle était la probabilité pour que Marker et les Cabrera choisissent ce même dimanche de 1962 pour se rendre sur la jetée d'Orly ?

En salles depuis le 5 novembre