RENCONTRE AVEC CHARLÈNE FAVIER – « Comme Oxana, l’art est ma mission nécessaire pour survivre dans cette société de plus en plus injuste »

© 2024 Rectangle Productions 247 - Films Hero Squared - France 3 cinema

Après le personnel et poignant Slalom (2021), la cinéaste Charlène Favier s’est penchée sur la vie de Oksana Chatchko, une des membres fondatrices du mouvement Femen en Ukraine. Ce deuxième long-métrage, Oxana, est un récit d’émancipation féminine en hommage à cette jeune activiste et artiste, qui s’est suicidée en 2018. Rencontre avec la réalisatrice.

Oxana est votre deuxième long-métrage après Slalom, film basé sur des éléments autobiographiques douloureux. Ce second film dessine un portrait de l’activiste féministe et artiste ukrainienne, membre fondatrice du mouvement FEMEN, Oksana Chatchko, décédée en 2018 à 31 ans. Était-ce pour continuer d’explorer des thématiques liées au militantisme féministe tout en se tournant vers l’autre ?

C'est vrai qu’il y a des liens entre Slalom et Oxana. Après mon premier film, j'avais envie de m'éloigner de mon histoire parce que ça a été difficile de faire un film sur ce que j'avais vécu. Et je voulais aussi parler de quelqu'un d'autre, d’une héroïne qui pouvait m’inspirer et inspirer les autres. Ce qui lie les deux films est une histoire d’émancipation de jeunes femmes contre le poids du patriarcat. Dans Oxana, il y a aussi la dimension politique du groupe. Ce groupe de jeunes femmes va s'entraider et va cheminer ensemble. C’est salvateur de voir cette émulation collective autour d'une cause.

Comment votre choix s’est porté sur Oksana comme héroïne pour raconter une nouvelle émancipation féminine ?

C’est étrange, mais quand les Femen sont arrivées en France, je suis passée à côté, même si j'ai été fascinée. Je suis rentrée dans ma quête personnelle. Après Slalom, on m'a demandé un peu par hasard si je savais que Oksana, une des Femen, était aux Beaux-Arts et qu’elle était artiste. Dès lors, j’ai eu envie de me plonger dans son histoire pour essayer d’en savoir plus, en étant interpellée par son côté artiste. Et je me suis rendue compte que je n'avais rien compris. On ne m'avait pas raconté cette histoire et j'avais envie de la comprendre pour ensuite la transmettre au public. C'était important de comprendre la genèse de ce mouvement et de rencontrer Oksana, l’artiste de la bande. Elle dit cette phrase très forte : « l'art c'est la révolution ». Ça m’a beaucoup parlé car d'une certaine manière, avec mes films, j'ai le sentiment de faire ma petite révolution. Comme elle, c'est ma mission nécessaire pour vivre, voire survivre, dans cette société qui est de plus en plus injuste. Enfin, je me suis aussi reconnue dans Oksana. Je n'ai pas du tout son courage, mais je comprends cette révolte intérieure. J'étais comme possédée par elle. C'était mystique, j’ai vécu avec Oksana, que je n'ai jamais connue, pendant trois ans.

Comment s’est déroulée cette période de recherches documentaires ?

Il y a eu une période de deux ans et demi de recherche comme journaliste. Avec Antoine Lacomblez qui a été le premier co-scénariste sur le projet, nous avons rencontré tous les gens qui connaissaient Oksana : sa maman, son frère, ses amants, son professeur aux Beaux-Arts, la peintre Apolonia, ses amis… Nous avons recueilli beaucoup de témoignages. Mais c’était en 2021, et elle est décédée en 2018. Les intimes que je rencontrais étaient encore traumatisés par son départ. Il a fallu s'extraire de cela pour arriver à en faire une fiction, car c'était difficile de recevoir toute cette charge émotionnelle.

© 2024 Rectangle Productions 247 - Films Hero Squared - France 3 cinema

Pourquoi avez-vous voulu faire une fiction et pas un documentaire ? Et est-ce vous aviez la distance nécessaire pour aborder sa vie et son activisme qui appartiennent à notre histoire contemporaine ? N’était-ce pas une prise de risque délicate ?

J'ai fait cette fiction parce qu’Oksana avait un mystère singulier. Elle avait une personnalité très ambivalente et une manière particulière de voir le monde. En tant que metteuse en scène, j’aime créer des univers atmosphériques forts et je me suis dit qu'il y avait là un moyen d'essayer de rentrer dans l'âme d'Oksana pour essayer de montrer au public comment elle voyait le monde. Et cela relève du cinéma de fiction, d'être du point de vue d'un personnage et d'essayer de voir le monde avec son regard à lui ou à elle. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais j'ai essayé de recréer cette réalité hallucinée qu’elle pouvait vivre dans mon imagination. C'est mon point de vue sur elle. Et son parcours christique m'a touché et donné envie de faire ce film. La spiritualité qui l’entoure est finalement assez ambiguë avec le message « anti-clérical » qu'elle délivre. Cette foi profonde dans son parcours est très cinématographique. Je ne suis pas certaine qu’un documentaire pouvait montrer cet aspect, et je voulais aussi lui rendre hommage et justice. Je désirais la remettre au centre du tableau classique dont elle s'est inspirée, et raconter ce qu'elle a ressenti. Le positif, et aussi le douloureux quand elle est à Paris.

Concernant la structure du film, elle est très proche d’un biopic classique, on suit Oksana, de sa jeunesse en Ukraine à son suicide à Paris. Pourquoi ce choix ? Est-ce que vous vous êtes posé la question de raconter ce récit autrement ?

Nous nous sommes posé beaucoup de questions. Au départ, le scénario était plus éclaté mais quand nous sommes arrivés quelque part pour financer le film, les gens ne comprenaient pas. Et nous avions la contrainte de faire un film français, donc il fallait autant de temps de tournage en France qu'en Ukraine ou en Hongrie. Or, ce qui se déroule à Paris est d'une certaine manière moins intéressant que sa vie en Ukraine. La France représente la déception et la trahison. Je n'avais pas envie de faire un film sur la trahison. C'était compliqué de trouver la bonne forme. Et en même temps, je ne pouvais pas raconter correctement Oksana sans raconter son enfance, sinon il manquait quelque chose. J'étais sans cesse écartelée entre l'envie de réaliser un film plus punk dans la forme, et des choses pragmatiques de l’ordre du financement ou de la narration. Il fallait aborder son enfance, la rencontre avec les filles et comment elles ont construit le mouvement. Réaliser un biopic, ce n’est pas évident mais avec Diane Brasseur, la co-scénariste du film, nous avons inventé cette dernière journée pour casser le côté classique du récit, et créer des allers retours entre sa souffrance et sa solitude à Paris, en opposition avec le côté exalté et révolté. Malgré sa force, Oksana est fragile et va presque jusqu’à s'évaporer d’elle-même. C'est ce que j'ai essayé de faire avec la mise en scène, plus elle avance dans Paris, plus elle disparaît pour devenir un fantôme.

Avec un personnage comme Oksana, et d’ailleurs avec Lise dans Slalom aussi, aviez-vous comme objectif de montrer au cinéma des figures féminines que vous auriez aimé voir ?

Oui c'est vrai, pour Slalom, car dans la vie je n’ai pas su dire « non » comme elle. J’aurais aimé avoir cette force. Pour Oxana, je voulais montrer cette héroïne inspirante. C’est un film qui donne de l’énergie et de l'espoir. Quand on voit des jeunes femmes qui se battent comme ça, on se dit que c’est encore possible aujourd’hui. Allons-y, inspirons-nous de ça, on peut le faire, on ne va pas rester là à subir. Quand je vois ce qui se passe dans le monde aujourd’hui, je suis atterrée. Nous sommes quand même beaucoup assis à ne rien faire. Et d'ailleurs, quand je vois ce qu'ont fait les Femen le 8 mars dernier, c'est génial. Leur performance a de l’impact. Heureusement qu'elles sont encore là pour le faire.

© 2024 Rectangle Productions 247 - Films Hero Squared - France 3 cinema

Pour vous, votre féminisme et votre militantisme sont-ils liés profondément à votre métier de réalisatrice ?

Oui, ils sont indissociables. J’ai grandi avec une mère très féministe, en lisant des livres et théories avec un discours radical, qui peut être dur aussi, « ne fais pas d’enfants », « ne sois jamais sous l’emprise d'un homme »… Finalement je l’ai été parce que j'étais fragile. Avec le cinéma, j'ai réussi à révéler quelque chose pour trouver ma voie et c'est mon parcours de résilience que je raconte à travers mes films.

Concernant la mise en scène, vous avez pris le soin de vous approcher du travail artistique d'Oksana et de ses icônes par une atmosphère très picturale entre l’ombre et la lumière. Comment avez-vous conçu la photographie et l’esthétique du film ?

À chaque film que je réalise, j'essaie de travailler le fond et la forme pour qu'il y ait une vraie connexion entre les deux. J'ai eu envie de recréer un tableau et de remettre Oksana au centre de l'icône qu'elle avait peinte et des tableaux classiques qui l'ont inspirés. Et ça c'est un travail d'équipe avec Florian Sanson, le chef décorateur, Judith de Luze, la costumière et Éric Dumont le directeur de la photographie. Je voulais recréer ce tableau avec cette lumière très contrastée, un peu incandescente parfois. Il y avait aussi une réflexion sur les couleurs des costumes que l'on retrouve à travers les icônes : des bleus, des rouges, des verts… pour rendre hommage à ce que peignait Oksana. On a beaucoup filmé en portrait pour être tout le temps avec elle et sur son visage. Puis il y a cette réalité hallucinée qui s'immisce dans le film où on a le sentiment de prendre de la hauteur avec elle et de rentrer dans son esprit. En tout cas, j'ai essayé de créer un monde. En fait, j'aime aller au cinéma pour cela. Quand je rentre dans une salle de cinéma, j'aime entrer dans l’univers visuel et psychique d'un personnage et être happée dans une bulle.

Avez-vous des références de films en tête ?

Finalement, je ne suis pas très inspirée par le cinéma, plutôt par la peinture. Après, il y a plein de cinéastes qui créent des mondes comme Denis Villeneuve, Jane Campion, Xavier Dolan dans Mommy, ou encore Paul Thomas Anderson. Ce sont des réalisateur·ices qui mettent l’esthétique et l'image au premier plan sans que ce soit condescendant. En France, dès que l'on veut faire de l’esthétisme, les autres pensent qu’il y a une posture derrière. Ce n’est pas forcément le cas. Parfois, ce sont les critiques qui sont condescendantes sur notre travail en imaginant des intentions différentes alors que pour moi le cinéma, c’est de la lumière, des couleurs, et créer quelque chose à l’image. C’est ce que j’ai voulu faire avec Oxana.

Propos recueillis par Diane Lestage

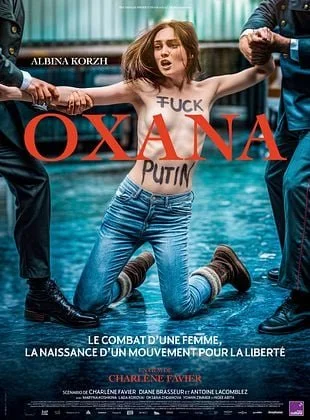

OXANA

Écrit et réalisé par Charlène Favier

Avec Albina Korzh, Maryna Koshkina, Lada Korovai, Oksana Zhdanova, Noée Abita, Yoann Zimmer

Ukraine, 2008. La jeune Oxana et son groupe d’amies multiplient les actions, slogans peints sur le corps et couronnes de fleurs dans les cheveux, contre un gouvernement arbitraire et corrompu. C’est la naissance d'un des mouvements les plus importants du XXIe siècle : FEMEN. Réfugiée politique, artiste, activiste, Oxana franchira les frontières et militera sans relâche pour les droits des femmes et la liberté, jusqu'à risquer sa propre vie.

En salles le 16 avril 2025.