RENCONTRE AVEC ARIANE MOHSENI-SADJADI ET LALITA CLOZEL – « Chacune de ces femmes a repris son récit et son image en main »

© Lalita Clozel / Ariane Mohseni-Sadjadi / Politie Production

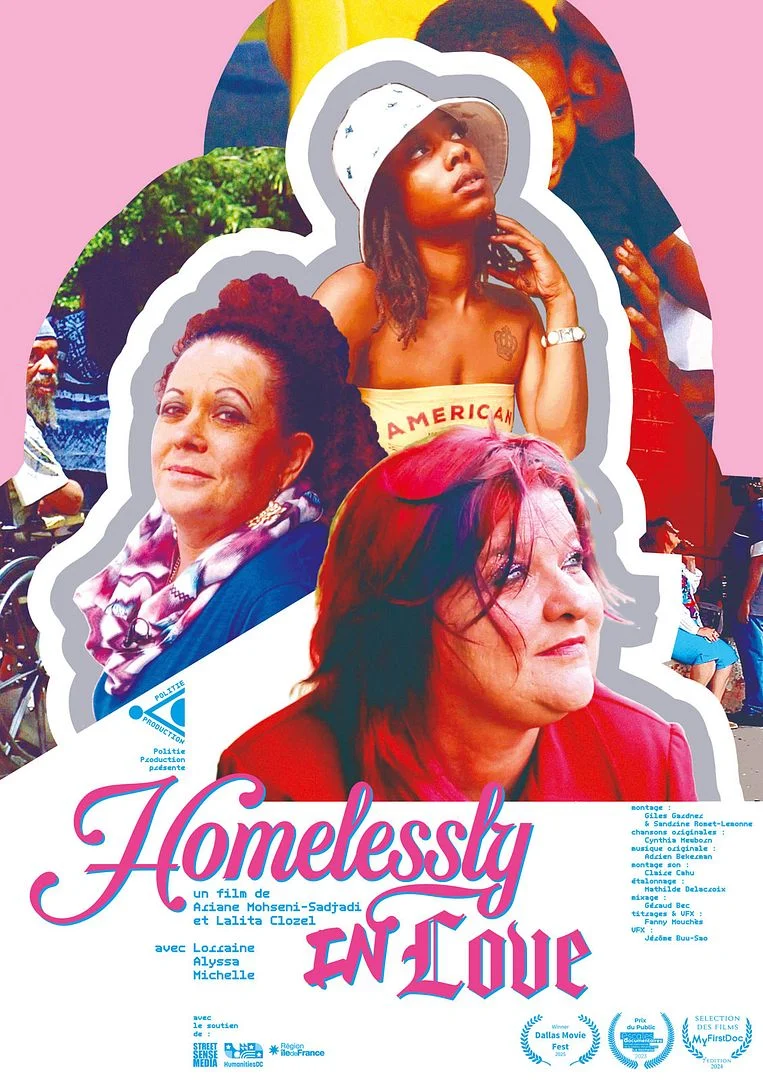

Pour leur premier documentaire Homelessly in Love, elles ont suivi trois femmes sans-abri pendant cinq ans dans l’Amérique de Trump. Zoomant sur leurs histoires d’amour (mais aussi d’emprise) ainsi que sur leurs rêves, les réalisatrices livrent un film profondément humain et teinté d’espoir. Interview.

Homelessly in Love raconte la vie de personnes sans-abri en s’axant sur leurs relations affectives. Comment cette idée, peu vue dans l’univers audiovisuel, vous est-elle venue ?

Ariane Mohseni-Sadjadi : J’étais bénévole au SAMU social. Le soir, après mes services, j’appelais Lalita qui était journaliste aux États-Unis et je lui racontais mes échanges avec les personnes en précarité de logement. C’est elle qui a remarqué que souvent, ils et elles me parlaient d’amour, que ce soit de couple ou d’amour pour leurs enfants et leurs amis. Nous avons alors voulu leur donner la parole, pour les montrer sous ce prisme, qui, en plus d’être très humain, permet une certaine identification de la part des spectateurs.

Dans votre documentaire, vous suivez trois femmes : Alyssa, une mère célibataire avec ses deux enfants, Lorraine, mariée avec Freddie, et Michelle qui entretient une relation avec Karl. Comment les avez-vous rencontrées ?

Lalita Clozel : Je vivais à Washington où nous avons commencé à faire du repérage. Nous avons rencontré et interviewé des dizaines de personnes. Les gens étaient intéressés par notre projet, car pour une fois, on ne les cantonnait pas à leur situation de sans-abri. L’isolement et le manque de lien affectif sont un véritable sujet pour les personnes vivant dans la rue. Par exemple, nous avons eu un premier contact avec Michelle alors que nous étions en train de distribuer un questionnaire sur les relations amoureuses. Elle s’est vite approchée et nous a dit « J’ai une histoire à vous raconter ». Puis, nous avons rencontré Alyssa avec ses deux enfants devant la bibliothèque du centre de Washington. Un de ses amis nous a proposé d’acheter son CD de rap, et nous avons pu échanger. Enfin, nous avons discuté avec Lorraine via une assistante sociale qui s’était battue pour qu’elle puisse obtenir un logement avec son mari Freddie après onze ans à la rue.

Ce qui est important, c’est que chacune a pris son récit en main. Elles décidaient de ce qu’elles voulaient nous montrer, nous raconter. Lorraine, par exemple, a immédiatement voulu nous montrer son quartier [ce qui constitue les premières scènes du documentaire, ndlr].

Le tournage a duré cinq ans. Comment était-il organisé ?

LC : Nous les suivions trois mois par an environ. Il faut aussi savoir que la plupart du temps passé avec elles était hors caméra. Nous voulions vraiment créer un rapport de proximité. Nous nous sommes confiées à elles aussi.

Au début de votre projet, Lalita, vous étiez journaliste au Wall Street Journal et Ariane, vous travailliez dans la finance à Londres. Vous ne faisiez donc pas partie du monde de l’audiovisuel. Comment avez-vous eu le déclic de vous consacrer entièrement à Homelessly in Love ?

LC : Ce n’est pas arrivé d’un coup. Au départ, nous faisions cela à côté de notre travail. Mais nous avons toutes les deux un très grand sens de l’engagement, alors nous avons fini par vouloir nous consacrer pleinement à notre projet. C’était excitant de découvrir ce nouveau médium qu’est le cinéma. Il permet de créer une empathie plus viscérale et plus immédiate que les mots.

AMS : Il y a aussi eu une sorte d’évidence. Nous ne nous sentions pas véritablement à notre place dans nos carrières respectives. En réalisant Homelessly in Love, nous pensons l’avoir trouvée.

© Lalita Clozel / Ariane Mohseni-Sadjadi / Politie Production

Dès ses premières images, le film affiche une esthétique travaillée avec des couleurs pop. Ce n’est pas forcément la direction artistique que l’on imagine pour un documentaire sur les personnes en précarité de logement…

AMS : Justement, cela faisait partie de nos ambitions. Dans la fiction, qui met souvent en scène des classes bourgeoises, il y a un grand sens de l’esthétique. On fait attention à la lumière, aux décors, à l’éclairage de la peau, etc… Alors que dans les documentaires qui mettent plus souvent en avant des personnes précaires, l’effort du beau est parfois absent. Cela est souvent dû au manque de budget aussi. Mais pour Homelessly in Love, nous voulions faire « l’effort du beau », car cela participe à la dignité humaine. Puis, cela allait dans le sens de ce que montraient nos trois héroïnes. Tout au long du parcours que nous avons pu filmer, elles se réapproprient leur image. Elles font de plus en plus attention à leur maquillage, à la couleur de leurs cheveux. Ensemble, nous avons voulu construire un petit cocon de beauté.

Il faut aussi dire que l’esthétique de notre film doit beaucoup aux équipes de postproduction qui ont effectué un travail formidable. Mathilde Delacroix, notre étalonneuse [qui a notamment travaillé sur Maria de Jessica Palud, L’Attachement de Carine Tardieu ou encore Saint Omer d’Alice Diop, ndlr], nous a vraiment accompagnées, alors que d’habitude, pour le documentaire, l’étalonnage ne prend pas une grande place.

Il y a aussi tout un univers musical…

AMS : Celui-ci est également dû à une rencontre. Lors de nos repérages, nous avons pu rencontrer Cynthia Mewborn, une chanteuse brillante qui faisait partie d’une chorale de sans-abri. Elle est la quatrième héroïne de ce film. Elle a créé des chansons originales qui se sont mêlées aux airs qu’Adrien Bekerman avait composés.

Vos trois héroïnes se confient, racontent leur passé et analysent leur présent. On a l’impression que la caméra fait émerger leur parole. L’une d’entre elles réalise d’ailleurs que la relation violente qu’elle est en train de vivre se situe dans la continuité des relations violentes qui ont déjà jalonné sa vie…

AMS : Nous ne nous y attendions pas. Le film nous a dépassées d’une certaine manière, ce qui est formidable. Je pense que, d’une part, la présence de la caméra donnait une importance à leurs paroles. Elles se sentaient vraiment écoutées. Et d’autre part, elles étaient toutes à un moment de leur vie où elles pouvaient prendre du recul pour réfléchir, alors qu’à l’ordinaire, elles n’en ont pas le temps, car elles doivent survivre dans un quotidien difficile.

Vos trois héroïnes ne correspondent pas à l’image des sans-abri qui peut exister dans l’imaginaire collectif. Nous ne les voyons pas forcément seules dans la rue. Elles sont souvent dans des foyers ou autres…

AMS : Dans l’imaginaire collectif mais aussi dans les films, on va souvent représenter les sans-abri comme les grands exclus, que l’on voit seuls sur les trottoirs. Ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. En réalité, les personnes en précarité de logement, comme nos trois héroïnes, vont de foyer en foyer et dorment dans la rue quand elles ne trouvent pas de place pour les accueillir. Dans notre film, nous les voyons peu dans la rue, car ce n’était pas l’image qu’elles voulaient renvoyer.

LC : Il faut rappeler qu’en France, c’est à peu près la même chose. C’est très compliqué d’obtenir une place en foyer, alors souvent, les personnes en difficulté alternent entre les foyers et la rue.

© Lalita Clozel / Ariane Mohseni-Sadjadi / Politie Production

Dans votre documentaire, on ne vous voit pas. Il n’y a pas de voix off. On entend simplement, parfois, certaines de vos questions ou réactions. Comment avez-vous imaginé vous mettre en scène ?

AMS : Au départ, nous voulions être entièrement en retrait. Puis, au montage, on nous a fait comprendre qu’il était important de garder quelques traces de notre présence. Cela permettait de casser le mur entre le spectateur et le protagoniste. Nous sommes une sorte de relais entre l’audience et nos héroïnes.

Comment décide-t-on, au bout de cinq ans de tournage, que le film est enfin terminé ?

AMS : C’était très complexe. À chaque fois, on se disait : « C’est la dernière année ! » Puis, la fin est arrivée de façon assez naturelle. Chacune d’entre elles a eu droit à son happy end d’une certaine manière. Elles aussi sentaient que le récit prenait fin.

LC : Tout s’est fait au fil de l’eau, au rythme de chacune. Par exemple, en réalité, il y a eu une sixième année de tournage pendant laquelle nous avons juste passé deux jours avec Michelle. Il arrivait quelque chose d’important dans sa vie : elle revoyait sa fille qu’elle n’avait pas vue depuis des années. Cela constituait une belle fin, et elle voulait que nous l’intégrions à son histoire.

Avez-vous encore des nouvelles de vos trois héroïnes ?

LC : Oui, bien sûr ! Michelle nous appelle très régulièrement. Nous sommes très heureuses pour elle, car elle a vraiment repris contact avec ses enfants. Alyssa nous donne aussi des nouvelles d’elle et de ses enfants via Instagram. Puis Lorraine, qui a moins accès à la technologie, communique avec nous via un aide-soignant qui l’accompagne régulièrement.

Pour la sortie du film, nous avons organisé une projection à Washington et ces trois femmes se sont rencontrées pour la première fois avec certains membres de leur famille. C’était hyper émouvant.

Dernière question, spéciale Sorociné : y a-t-il des films qui ont participé à votre éveil féministe ?

LC : Même si avec le recul, j’ai bien conscience que ce n’est pas une œuvre féministe, je dois bien avouer que je suis une grande fan de Bridget Jones. À l’époque, ce film m’avait marquée, car il proposait un autre type de représentation de personnage féminin. Sinon, je dirais aussi : Sans toit ni loi d’Agnès Varda.

AMS : Je pourrais aussi citer une comédie des années 2000 : Lolita malgré moi de Mark Waters. Alors oui, côté féminisme on a vu mieux puisque cela raconte l’histoire d’une bande de filles qui se battent pour être la reine du lycée… Mais voir autant de femmes à l’écran, avec des caractères bien trempés, ça faisait vraiment plaisir !

Propos recueillis par Enora Abry

Homelessly in Love

Réalisé par Ariane Mohseni-Sadjadi, Lalita Clozel

Dans l’Amérique de Trump, trois femmes sans-abri se réinventent. Tandis qu’Alyssa, maman célibataire, brasse les faux billets de 10$ dans un clip de rap, Lorraine s’émancipe de son Freddie à grands renforts de perruques. Michelle, elle, comprend enfin comment son douloureux passé l’a poussée dans les bras d’un homme violent. Pendant cinq ans, face à la caméra, ces femmes forgées par l’adversité nous entraînent dans leurs vies tourbillonnantes où se déconstruisent féminité, parentalité et violences domestiques.

En salles le 26 novembre.