Notre sélection de films palestiniens

Tous les mois, la rédaction de Sorociné vous partage ses coups de cœur thématiques. En septembre, Diane Lestage, Louise Bertin, Sarah Dulac Mazinani et Victoria Faby vous dévoilent leur sélection de cinéma palestinien.

Bye bye Tibériade, Lina Soualem, 2024

Après son premier film documentaire, Leur Algérie, consacré à ses grands-parents paternels, la réalisatrice Lina Soualem embrasse ses racines palestiniennes, celles de sa mère, l’actrice Hiam Abbass avec Bye bye Tibériade. À travers les récits de trois générations de femmes et plus généralement des femmes de sa famille, la cinéaste effectue un sublime travail de mémoire dans lequel les archives personnelles et historiques forment la reconstitution d’un puzzle poétique sur la transmission de la petite et de la grande histoire. Une chronique intime et bouleversante de la Palestine ! D.L.

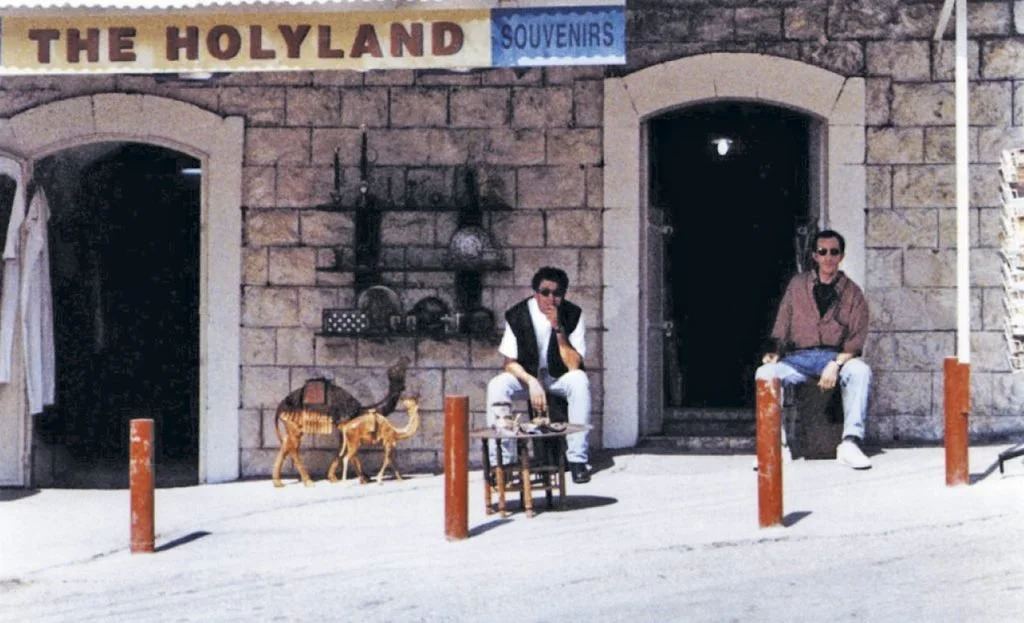

Chronique d’une disparition, Elia Suleiman, 1996

Un vendeur devant son magasin de souvenirs à Nazareth, une jeune femme en quête d’un appartement à Jérusalem ou des hommes qui se disputent devant un café : Elia Suleiman compose une succession de plans comme autant de tableaux pour construire son premier long métrage et dessiner une chronique de l’identité palestinienne. Entre fiction et documentaire, la vie quotidienne sous Occupation est racontée avec l’humour absurde et la douceur qui marqueront ensuite le cinéma de Suleiman. Réalisé en 1996, le film est le témoignage subtil de la catastrophe annoncée dans son titre. Alors exilé à New York, Elia Suleiman était revenu en Cisjordanie pour tenter de capturer ce qu’il restait de l’identité arabe en Israël à un moment clé : l’assassinat d’Yitzhak Rabin et l’élection d’un certain Benjamin Netanyahu. Près de trois décennies plus tard, la fragmentation dont le film se faisait l’écho a pris le tournant prédit et orchestré de la tragédie. La poésie, au cœur du film, demeure intacte et semble nous dire que, si le cinéma ne sauve de rien, il peut être une tentative de conjurer le sort. L.B.

Alam - le drapeau, Firas Khoury, 2023

Sorti en salles seulement deux mois avant le 7 octobre 2023, le premier long-métrage du réalisateur palestinien Firas Khoury fait le portrait d’une jeunesse résistante et pacifiste. Le cinéaste donne à ses jeunes héros une mission particulière : ériger leur drapeau palestinien sur le toit du lycée le jour de la fête d’indépendance d’Israël et donc de la commémoration de l’exode forcé de leurs ancêtres en 1948. L’audace de Khoury se situe dans sa manière d’aborder le politique par le récit d’émancipation. En suivant un protagoniste d’insouciant lycéen,Tamer (Mahmood Bakri) dont l’engagement va se réveiller progressivement au contact d’une nouvelle camarade militante et face aux cours d’histoire enseignés du point de vue israëlien. Par le ton léger de cette chronique adolescente, Alam porte un regard tendre mais lucide sur une génération qui tente de trouver sa place, de résister pacifiquement en rêvant de brûler tous les drapeaux… Deux ans plus tard, et la destruction de Gaza par Israël, le film résonne étrangement dans cette communauté palestinienne vivant en territoire occupé. D.L.

Je danserai si je veux, Maysaloun Hamoud, 2016

Je danserai si je veux de la cinéaste palestinienne Maysaloun Hamoud est un film coup de poing, à la fois intime et politique, qui bouscule les représentations habituelles des femmes palestiniennes. On y suit trois jeunes femmes - Layla, Salma et Nour - qui partagent un appartement à Tel-Aviv, chacune naviguant entre les injonctions religieuses, familiales et sociales, et leur soif de liberté. Bien qu’elles soient très différentes, elles partagent pourtant des doutes, des révoltes, et une complicité à toute épreuve. Elles se soutiennent, s’écoutent, s’épaulent dans un monde qui tente constamment de dicter leur conduite. La sororité devient ici une force de résistance, un refuge, un espace de reconstruction identitaire. Ce lien profond entre les personnages donne au film toute sa puissance émotionnelle.

À travers cette chronique intime, Maysaloun Hamoud dresse un tableau nuancé et profondément humain de la jeunesse palestinienne urbaine, loin des clichés souvent associés à cette région du monde. Elle insuffle un souffle nouveau au cinéma palestinien, en abordant avec audace des sujets rarement représentés à l’écran : la sexualité, la religion, la liberté individuelle, le féminisme, mais surtout, la capacité des femmes à se soutenir dans un système qui cherche à les diviser.

Je danserai si je veux est une porte d’entrée idéale pour découvrir un cinéma palestinien audacieux, féministe et résolument contemporain. Un film qui fait autant réfléchir qu’il émeut, porté par une énergie contagieuse.

S.D.

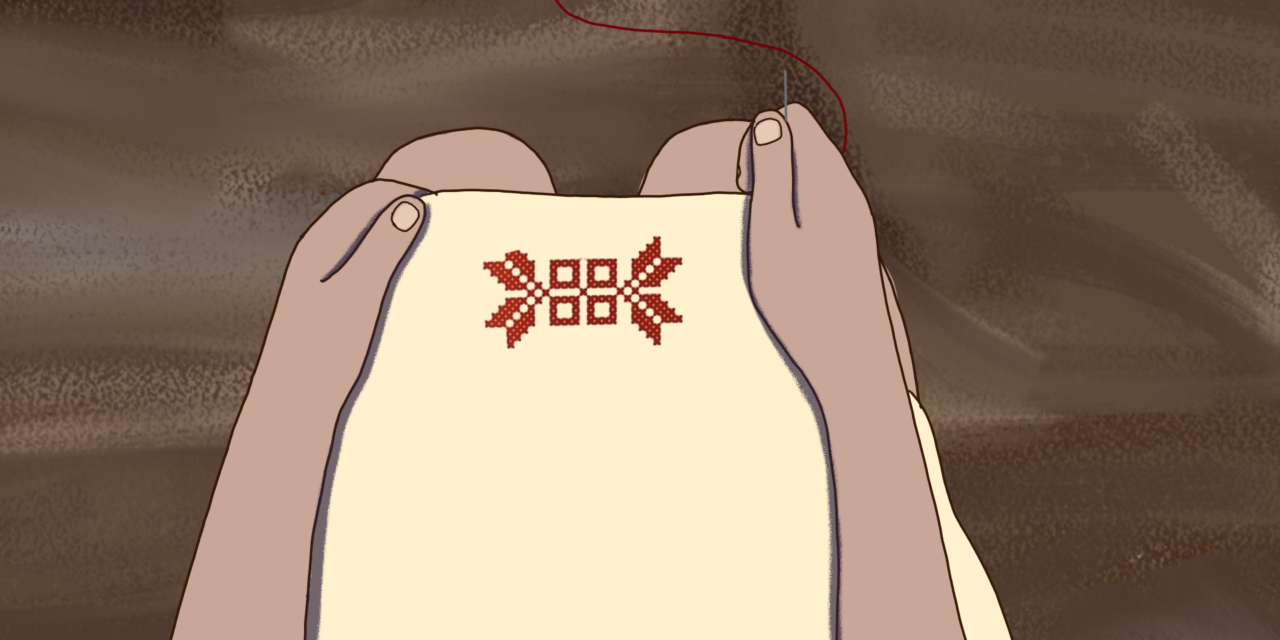

Mariam, Dana Durr, 2020

Prix du public du festival ciné-palestine en 2021, ce court-métrage d'animation suit une jeune femme nommée Mariam. Alors qu’elle brode sous un olivier, celle-ci voit ses racines menacées par les secousses d’un bulldozer. Le dessin du film reprend le motif de la broderie et la broderie, quant à elle, se fait la métaphore de l’espoir. Elle évoque ce qui se tisse, petit à petit, ce qui est fragile mais qui construit, relie, associe. Bien sûr, on retrouve aussi l’olivier, un élément emblématique de la résistance palestinienne et jordanienne tant les oliviers rasés représentent des récoltes avortées, mais aussi, l’empêchement d’un lieu de sociabilité. Un film court mais dense, où la poétique se fait le maillon de la résistance. V.F.

Amerrika, Cherien Dabis, 2009

Amerrika, réalisé par Cherien Dabis, est un film à la fois tendre, lucide et empreint d’humour, qui raconte le parcours de Mouna, une palestinienne chrétienne vivant en Cisjordanie, contrainte d’émigrer aux États-Unis avec son fils adolescent. Nous sommes au début des années 2000, en pleine guerre en Irak, et l’Amérique qu’elle découvre est bien différente du rêve qu’elle s’était imaginé.

Entre le poids des préjugés, les difficultés économiques, les humiliations quotidiennes et les malentendus culturels, Mouna tente de préserver sa dignité et d’offrir une vie meilleure à son fils. Mais malgré les obstacles, c’est aussi une histoire de résilience, d’adaptation, et de liens familiaux qui se réinventent.

À travers ce récit semi-autobiographique, Cherien Dabis signe une œuvre touchante et subtile, qui évite les clichés et donne à voir une autre facette de l’expérience palestinienne : celle de l’exil, du déracinement, mais aussi de l’espoir. Amerrika est un film précieux, accessible, qui aborde avec finesse les questions d’identité, d’immigration et d’appartenance. S.D.

From Ground Zero, The untold stories from Gaza, à l’initiative de Mashad Masharawi, 2024

Nommé aux Oscars cette année, From Ground Zero est un projet documentaire lancé par Rashid Masharawi. Il réunit pas moins de vingt-deux courts-métrages créés par des gazaoui.tes depuis le mois d’octobre 2023. Ces cinéastes trouvent la force de s’armer d’images documentaires pour dénoncer leurs propres conditions de vie : être victimes d’un génocide. Ce film est important car il raconte les histoires d’un tissu social massacré et en fait des preuves irréfutables, des archives. Lina Soualem disait lors du festival de cinéma de Locarno : « When you’re start filming in Palestine, you automatically are already filming an archive. » Il s’agit d’un film essentiel, pour la survie des Palestinien·nes comme pour la pérennité de notre humanité. V.F.