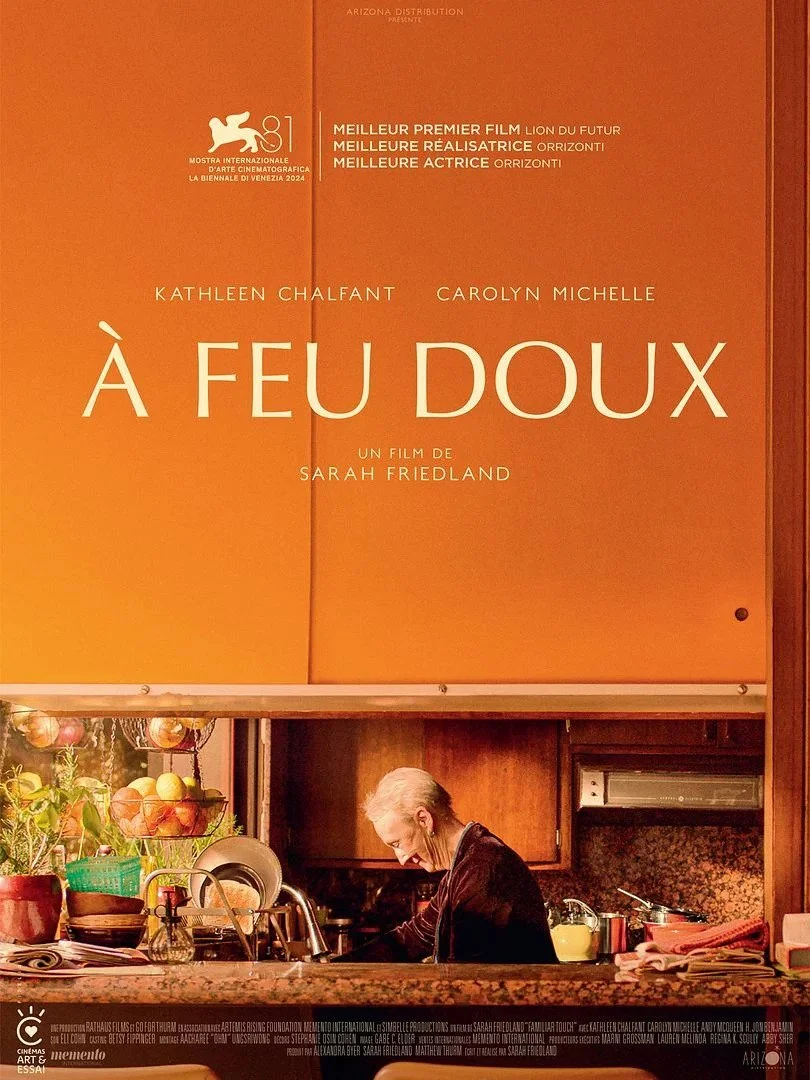

RENCONTRE AVEC SARAH FRIEDLAND – « Tous les âges que nous avons été coexistent »

© Arizona Distribution

Dans son premier long-métrage À feu doux, elle raconte l’arrivée en maison de retraite de Ruth, une femme atteinte de démence sénile. Un film curieusement solaire puisque profondément « anti-âgiste » selon les termes de sa réalisatrice qui nous en raconte la fabrication.

Vous avez été aide-soignante avant d’entamer une carrière de chorégraphe et de cinéaste. Comment cela a-t-il influencé la conception de votre film ?

Je proposais des soins à domicile pour des artistes new-yorkais atteints de démence sénile. Ce travail a changé ma vision du vieillissement et m’a permis de réfléchir à notre rapport à l’âge. J’ai remarqué que mes clients arrivaient à s’identifier à moi, alors que j’étais au début de ma vingtaine. Ils ne me voyaient pas comme la petite jeune mais comme leur pair, leur égale. Notre manière d’appréhender notre âge est bien plus complexe qu’une référence à un simple chiffre. Que nous souffrions de perte de la mémoire ou non, nous pouvons toujours nous reconnecter à notre être dans sa jeunesse ou dans son enfance. C’est fluide. Tous les âges que nous avons été continuent de coexister.

Ces réflexions m’ont donné envie de raconter l’histoire de mon personnage, Ruth. En tant que spectateur, on ne la voit pas uniquement comme une vieille femme. On arrive à entrevoir ce qu’elle a été, à travers les différentes étapes de sa vie.

Vous livrez un récit assez joyeux contrairement à ce qu’on pourrait imaginer au vu de la thématique…

En étant aide-soignante, j’ai compris que le côté tragique de la situation était perçu par ceux qui regardent, pas par ceux qui la vivent. Mes clients ne se voyaient pas comme les protagonistes d’un drame. Ils étaient plus connectés à la part d’eux-mêmes qui existait encore plutôt qu’à celle qu’ils étaient en train de perdre. Durant nos moments ensemble, il y avait de la joie, de la poésie. Ce sont des instants peu représentés dans des films qui parlent du vieillissement. D’habitude, on montre l’horreur psychologique ou la tragédie de la perte et du déclin. Je voulais faire un film qui prenne le contre-pied pour épouser mon expérience.

J’ai choisi de m’approcher du coming-of-age, car ce genre est celui de la transition [habituellement de l’enfance à l’adolescence ou de l’adolescence à l’âge adulte, ndlr], sauf que cette transition n’est en aucun cas assimilée à la perte. On ne dit pas en regardant un coming-of-age : « À la fin, le personnage n’est plus lui-même ». Je voulais que cela soit la même chose pour Ruth. Elle évolue, certes, et malgré la perte de la mémoire, elle est elle-même jusqu’à la fin.

Pour fabriquer votre film, vous avez travaillé avec des résidents et du personnel d’une résidence pour personnes âgées, Villa Gardens. Comment s’est passé ce travail ?

J’avais réalisé un film appelé Home Exercises [court-métrage documentaire sorti en 2017, ndlr], qui explorait la danse et le mouvement chez les personnes âgées. J’ai remarqué que les personnes que je filmais étaient tout aussi intéressées par la création technique du film que par la performance qu’ils devaient faire. Ils voulaient toucher à la caméra, aux différents outils. On dit souvent que les personnes âgées ne sont pas intéressées ou à l’aise avec la technologie, mais ce n’est pas vrai. Nous n’avons simplement pas su intégrer ces nouvelles pratiques à leurs apprentissages sur le long terme.

J’ai pensé que si nous voulions faire un film anti-âgiste, il fallait que notre procédé de fabrication le soit tout autant. Nous devions les inclure. Villa Gardens a accepté de nous accueillir pour ce projet. En plus, c’est un lieu avec une histoire fascinante. Villa Gardens a été fondé, il y a une centaine d'années, par des institutrices célibataires qui se sont regroupées pour finir leur vie ensemble, en communauté. Maintenant le lieu appartient à Front Porch, une chaîne connue pour ses structures de soins à but non lucratif.

Une fois là-bas, nous avons intégré les résidents au processus de préproduction. Nous avons organisé des workshops sur cinq semaines. Chaque semaine, les résidents testaient un corps de métier – scénario, réalisation, acting, etc. – et faisaient des courts-métrages. À la fin, ils pouvaient choisir l’activité qui leur plaisait le plus pour la poursuivre lors du long-métrage. La beauté de cette organisation est qu’elle a permis à notre équipe et à la communauté de Villa Gardens de véritablement se mélanger. Nous avons compris le rythme de la vie là-bas et nous avons accordé notre emploi du temps au leur et non l’inverse.

© Arizona Distribution

Vous donnez une image très heureuse de la vie en maison de repos en présentant tous les aides-soignants comme des êtres parfaitement bienveillants…

Bien sûr, les mauvais traitements ou le manque de traitements dans certaines structures est un immense problème aux États-Unis, surtout car ce genre de soins n'est pas abordable. Et cela ne va pas en s’améliorant… Mais mon expérience avec les aides-soignants m’a montré que la plupart d’entre eux étaient totalement dévoués à leur travail, en plus d’être très doués. Il y avait beaucoup de respect et d’amitié dans leurs échanges avec les patients. Je me suis dit que cette réciprocité n’avait pas souvent été représentée ou en tout cas pas de cette manière.

Votre personnage a été cuisinière et on peut voir qu’elle conserve la mémoire des gestes, des recettes. De même, les sensations lui permettent de se souvenir de quelques épisodes de sa vie. Cette insistance sur le rapport au corps a-t-elle quelque chose à voir avec votre travail de chorégraphe ?

On pense que notre être est cognitif, comme si nous n’étions que des cerveaux. Alors que notre être entier, notre manière de nous positionner dans l’espace, importe. Je cherchais à montrer cela dans le film. Pendant longtemps, je me suis demandé si Ruth allait être une artiste ou une danseuse. Puis j’ai choisi la cuisine, car c’est véritablement une discipline qui fait appel à tous nos sens.

Ce que peu de gens savent à propos de la démence est que lorsque le cognitif baisse, les sens sont décuplés. Je voulais donc trouver une manière de montrer que tous ses sens sont en éveil.

On voit aussi que Ruth a encore du désir. Elle s’amuse à draguer un des docteurs, par exemple. Ce n’est pas une séquence habituelle dans un portrait de femme âgée…

C’est bien là que se trouve l’intersection entre l’âgisme et le sexisme. Si on parle de la sexualité des femmes âgées, ce n’est que pour faire des blagues. Cela me met en colère, car nous connaissons différentes formes de sexualité de notre naissance à notre mort, et le fait de renier cela chez les femmes âgées est très infantilisant et humiliant. Pour moi il était important de montrer du désir chez Ruth, pas seulement sexuel, mais simplement son désir de vivre. Je ne voulais pas montrer une personne qu’on exclut de la vie alors qu’elle est encore vivante. Le désir de vivre ne part jamais ; je l’ai vu chez mes clients.

Au départ, le spectateur ne sait pas que Ruth est malade. Il ne le comprend qu’au bout d’une quinzaine de minutes : pourquoi avoir choisi de ne pas le dire d’emblée ?

Le film suit la perspective de Ruth et les personnes souffrant de démence ne se réveillent pas tous les matins en se disant « Je suis malade ». Ils ne se réduisent pas à un diagnostic. Ils sont eux-mêmes, vivant le moment présent. Je voulais aussi que les spectateurs puissent s’identifier au personnage avant de connaître son diagnostic.

© Arizona Distribution

Il y a énormément d’expressivité dans le regard de vos interprètes, particulièrement chez votre actrice principale, Kathleen Chalfant. Comment l’avez-vous dirigée ?

Kathleen est extraordinaire. J’étais tellement contente que nous nous soyons trouvées. Nous nous sommes comprises très vite. Nous avions décidé que nous parlerions de chaque scène comme si elle était indépendante des autres, qu’elle existait pour elle-même, afin de la vivre pleinement.

Je laissais beaucoup de liberté à Kathleen. Comme toutes les Ruth – que ce soit l’enfant, l’adolescente, la femme adulte – se superposaient, je la laissais choisir laquelle d’entre elles allait apparaître à l’écran au moment de la séquence. Cela a été un tournage très spontané et joyeux.

Aviez-vous des inspirations cinématographiques ou littéraires pour construire votre film ?

Le livre qui a le plus influencé ma perception du vieillissement est Out of Time : the Pleasures and Perils of Ageing de Lynne Segal. L’autrice parle d’une notion qu’elle appelle le « temporal vertigo ». Elle explique qu’arrivé à un certain âge, on se reconnecte à tout ce que nous avons été. Nous devenons tous les âges et aucun âge en particulier.

J’ai toujours du mal à trouver des exemples qui m’inspirent dans le cinéma américain, mais il y en a en dehors. Je pense à Poetry de Lee Chang-dong ou à La Mort de Dante Lazarescu de Cristi Puiu. J’ai aussi beaucoup pensé à La Femme sans tête de Lucrecia Martel, car c’est un film dans lequel le spectateur suit le personnage principal dans ses réflexions même si ses souvenirs ne sont pas fiables… Le scénario est très différent du mien, mais cette manière de conserver l’audience du côté du personnage principal malgré ses défaillances m’a inspirée. C’est un film que je recommande à tout le monde !

Propos recueillis par Enora Abry

À feu doux

Réalisé par Sarah Friedland

Avec Kathleen Chalfant, Katelyn Nacon, Carolyn Michelle Smith

Élégante octogénaire, Ruth Goldman reçoit un homme à déjeuner. Alors qu’elle pense poursuivre le rendez-vous galant vers une destination surprise, elle est menée à une résidence médicalisée.

Portée par un appétit de vivre insatiable et malgré sa mémoire capricieuse, Ruth s’y réapproprie son âge et ses désirs.

En salles le 13 août 2025.